近日,我校电信工程与智能化学院光电材料研究团队开展了基于中子解析的尖晶石荧光材料的基底调控研究,获得了强效和超宽带近红外发光,并实现 Cr3+ 与 Ni2+ 共掺的高效能量传递。该研究在《Advanced Functional Materials》上发表题为“Neutron-Resolved Double Spinel Host Engineering for Ultra-Broadband NIR Luminescence and Cr3+, Ni2+ Energy Transfer”的研究论文。该论文东莞理工学院为第一单位,中国科学院高能物理研究所、诺丁汉大学马来西亚分校为合作单位,第一作者林金祥是我校与诺丁汉大学马来西亚校区的联合培养博士生,光电材料团队吕伟副研究员和王红成教授为通讯作者。

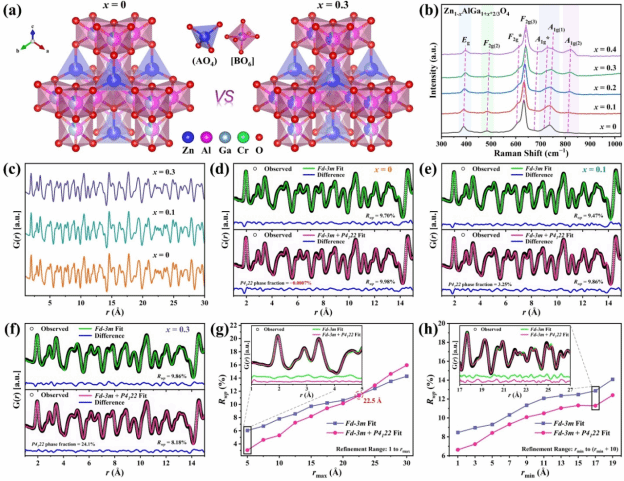

近红外光在夜视、生物成像、监测和检测等新领域具有广泛应用。宽带 Cr3+ 和 Ni2+ 激活的尖晶石荧光材料因其在近红外 (NIR) 应用中的潜力而受到广泛关注。然而,短程无序结构在调控其光致发光性能中的作用仍未得到充分探索。本文设计并制备了一系列 Cr3+ 和 Ni2+ 掺杂的 Zn1-xAlGa1+x*2/3O4 (x = 0–0.4) 近红外荧光材料。这一新颖的锌缺位基底优化策略系统性地调控反尖晶石系数 (阳离子反位) 与局域结构无序。本研究借助中国散裂中子源 (CSNS) 多物理谱仪 (MPI) 的中子散射与对分布函数分析,首次展示了多尺度结构–发光性能关系的中子学科视角。多尺度表征结果揭示,锌缺位促进了由反位驱动的短程阳离子有序,导致局域对称性破缺与配位点畸变,揭示了局域阳离子无序与近红外发光之间的联系。具体而言,优化组分表现出显著的短程四方阳离子有序 (P4122空间群对称),与长程有序的Fd-3m尖晶石骨架共存。这种结构的二元性凸显了多长度尺度手段在解析复杂尖晶石氧化物中细微相共存的重要性。单掺体系的发光得到显著增强,其中 Cr3+ 的发射带宽从 80 nm拓展至 257 nm,且外量子效率提升至 50.1%。同时,Ni2+ 的发射强度也因锌缺位引发的局域对称性破缺与晶格畸变而增强了四倍。进一步地,在最优晶体组分Zn0.7AlGa1.20O4 中引入 Cr3+、Ni2+ 共掺,近红外发射范围拓展至 650–1600 nm,并显著提升了 Ni2+ 发射的外量子效率,从 3.6% 提高至 46.9% (13倍)。本研究不仅展示了非常规基底调控工程对近红外发光性能的深远影响,还确立了中子散射作为探究发光机制的战略性工具,同时凸显了高效Zn0.7AlGa1.20O4:Cr3+, Ni2+ 共掺荧光材料的多功能性,包括荧光转换发光二极管为有效近红外光源和其应用、光学测温以及近红外光谱学。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202516714

(撰稿:吕伟,一审:王红成,二审:尹华勤,三审:李长平)